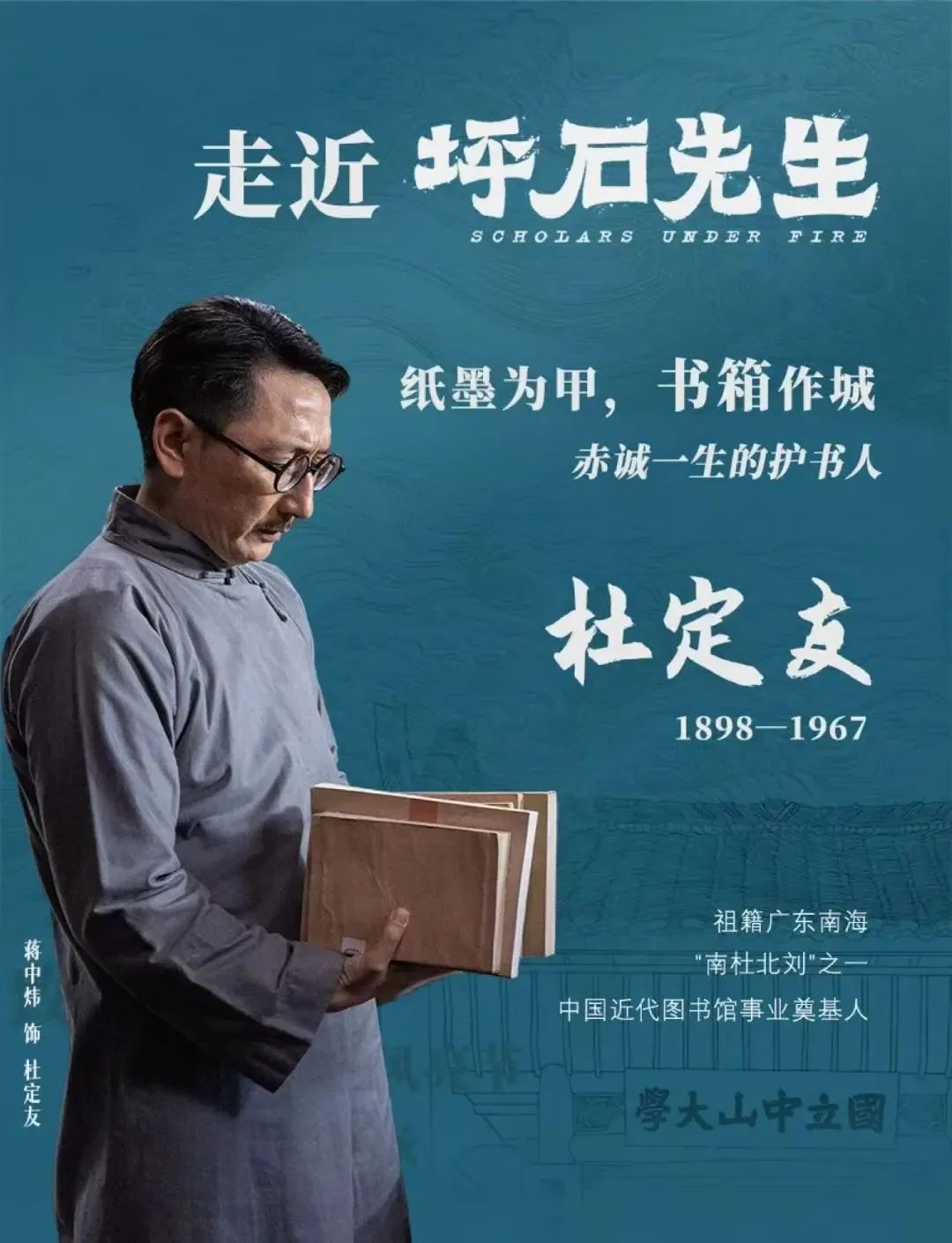

甘小二:您或许不知道杜定友是谁,但他建立了中国的现代图书馆学体系

80年前的今天

日本宣布无条件投降

80年后的此刻

一部属于中大、属于民族的文脉史诗

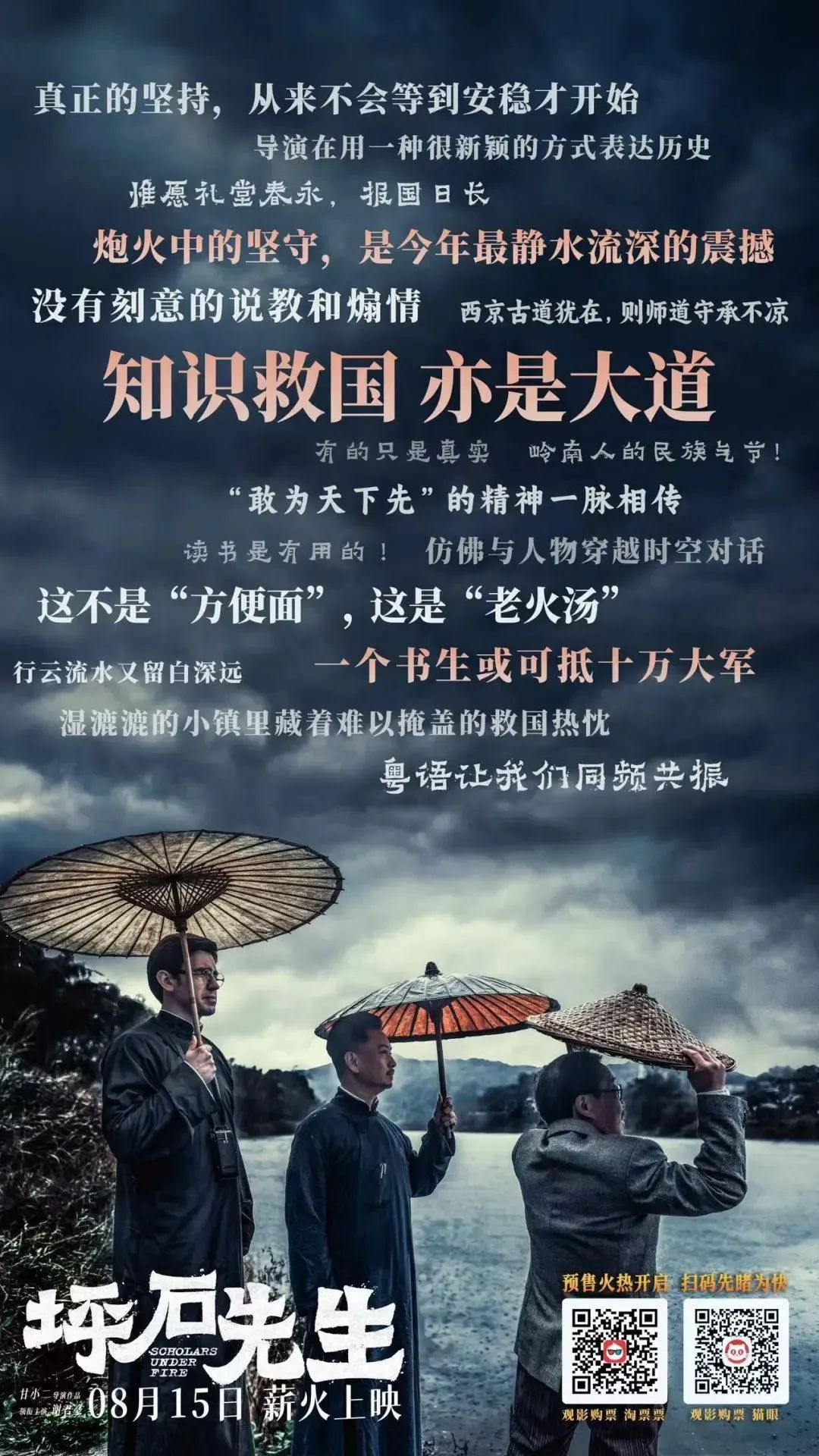

《坪石先生》

登陆银幕 正在热映

坪石先生,不是一个人,而是一群人。

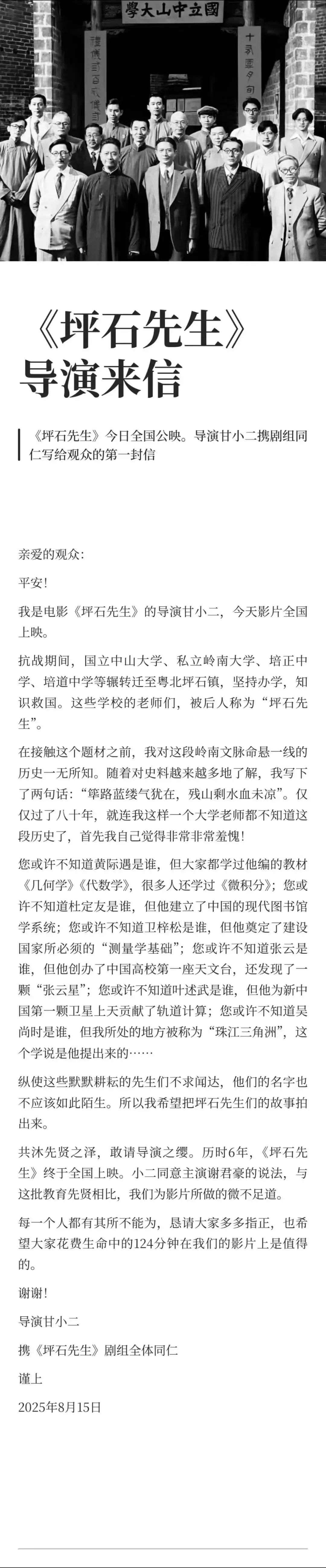

抗战期间,国立中山大学、私立岭南大学、培正中学、培道中学等辗转迁至粤北坪石镇,坚持办学,知识救国。这些学校的老师们,被后人称为“坪石先生”。

《坪石先生》以抗战时期国立中山大学迁校办学的真实历史为背景,还原了一群教育大家在烽火中坚守教育阵地、延续岭南文脉的传奇故事。

导演甘小二说:

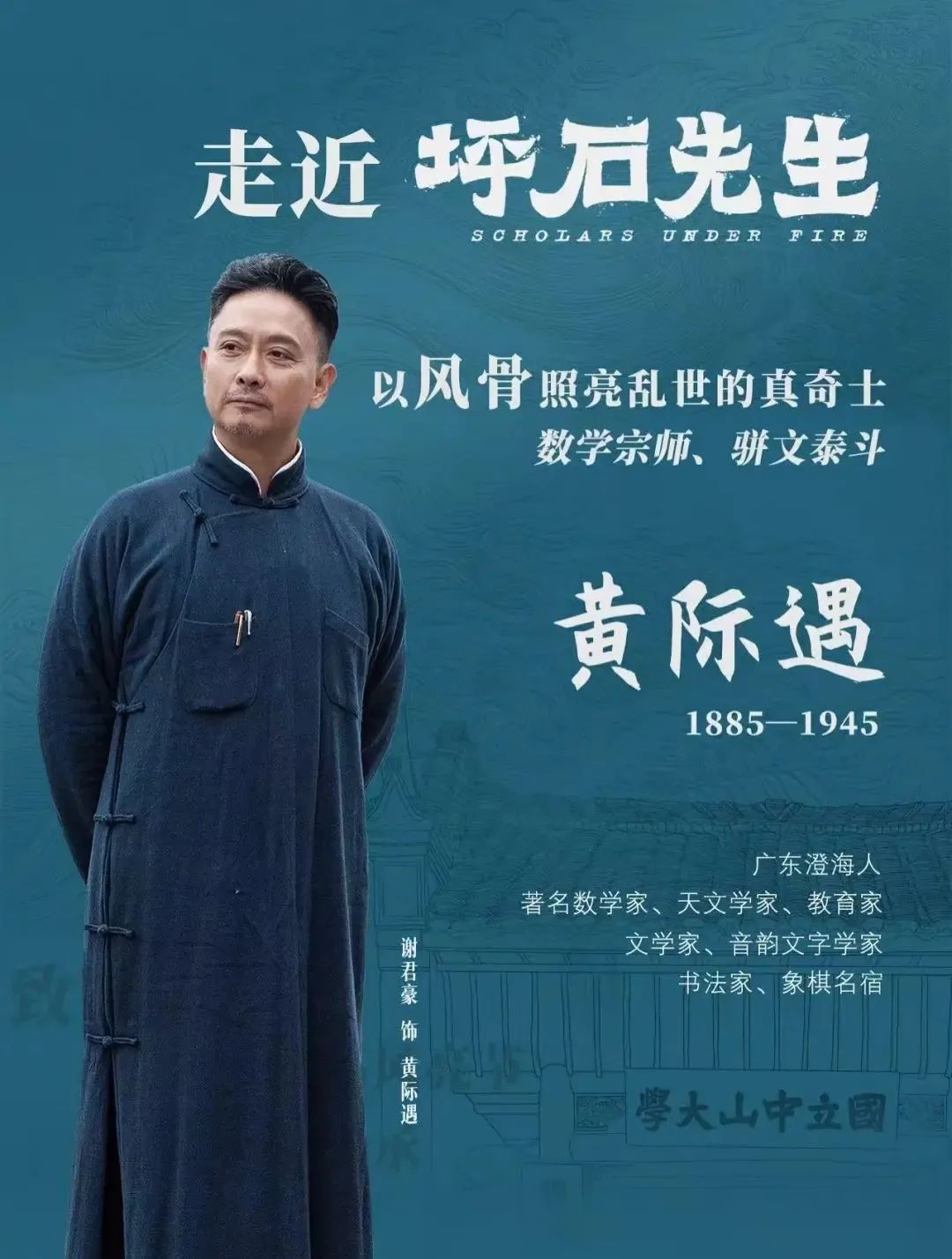

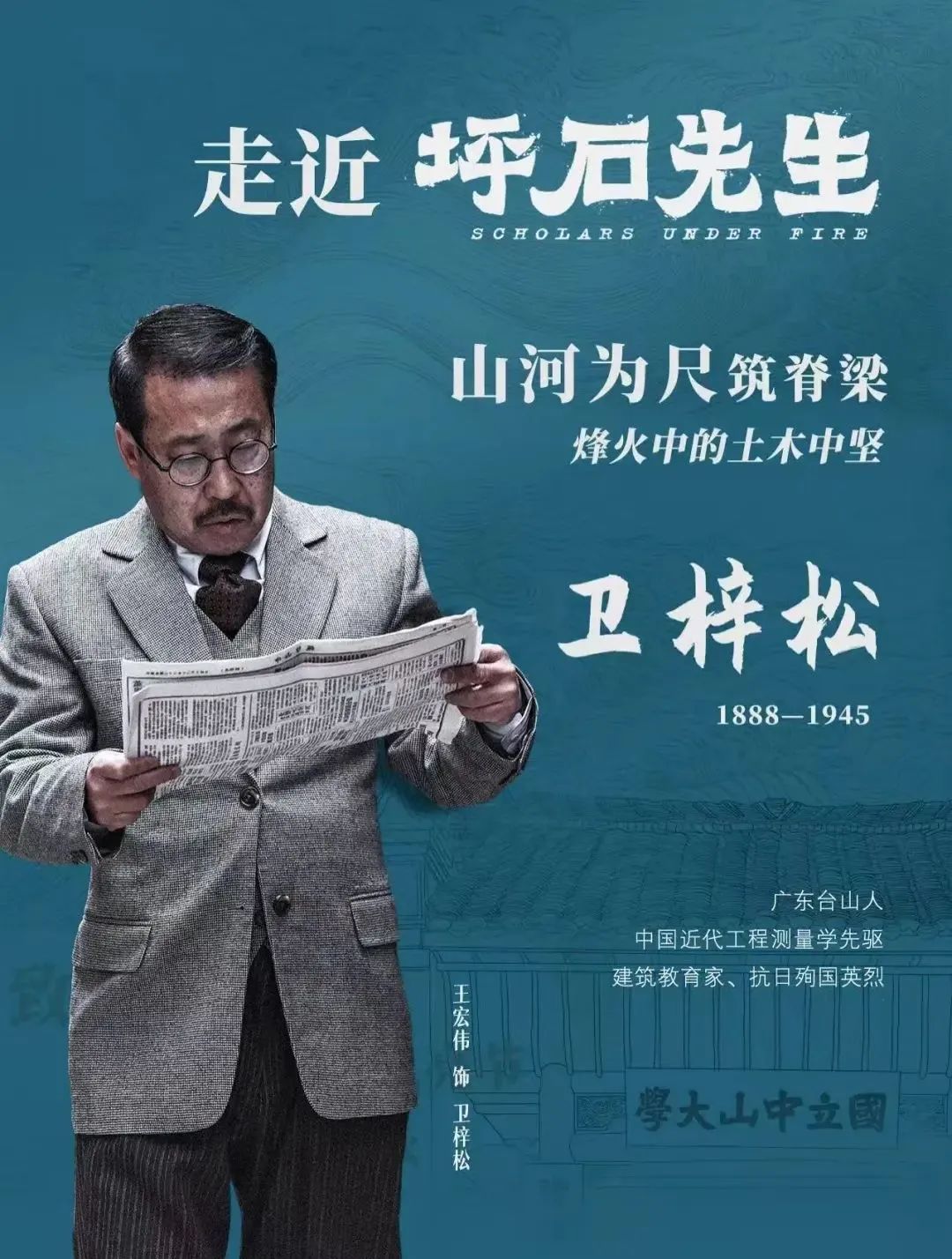

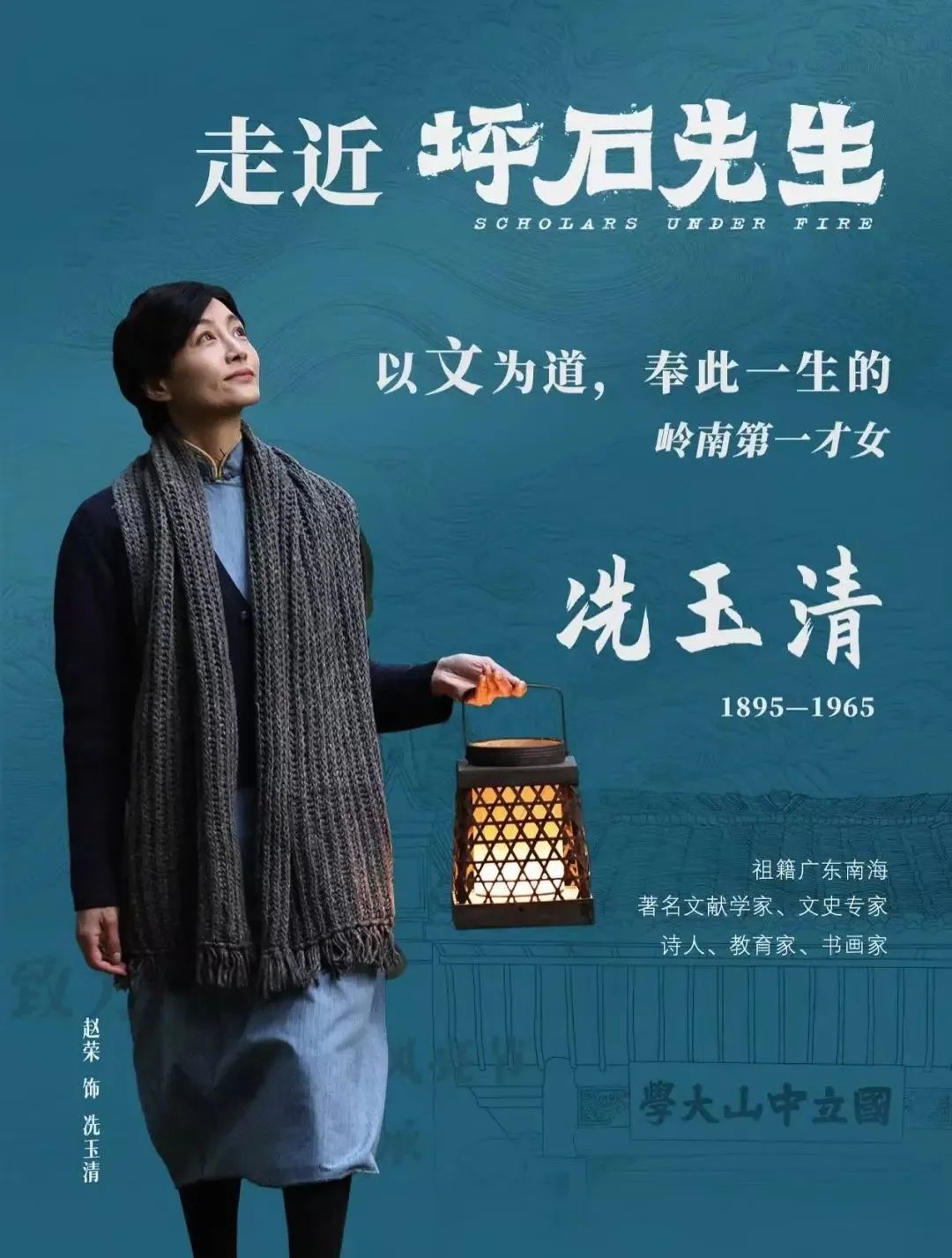

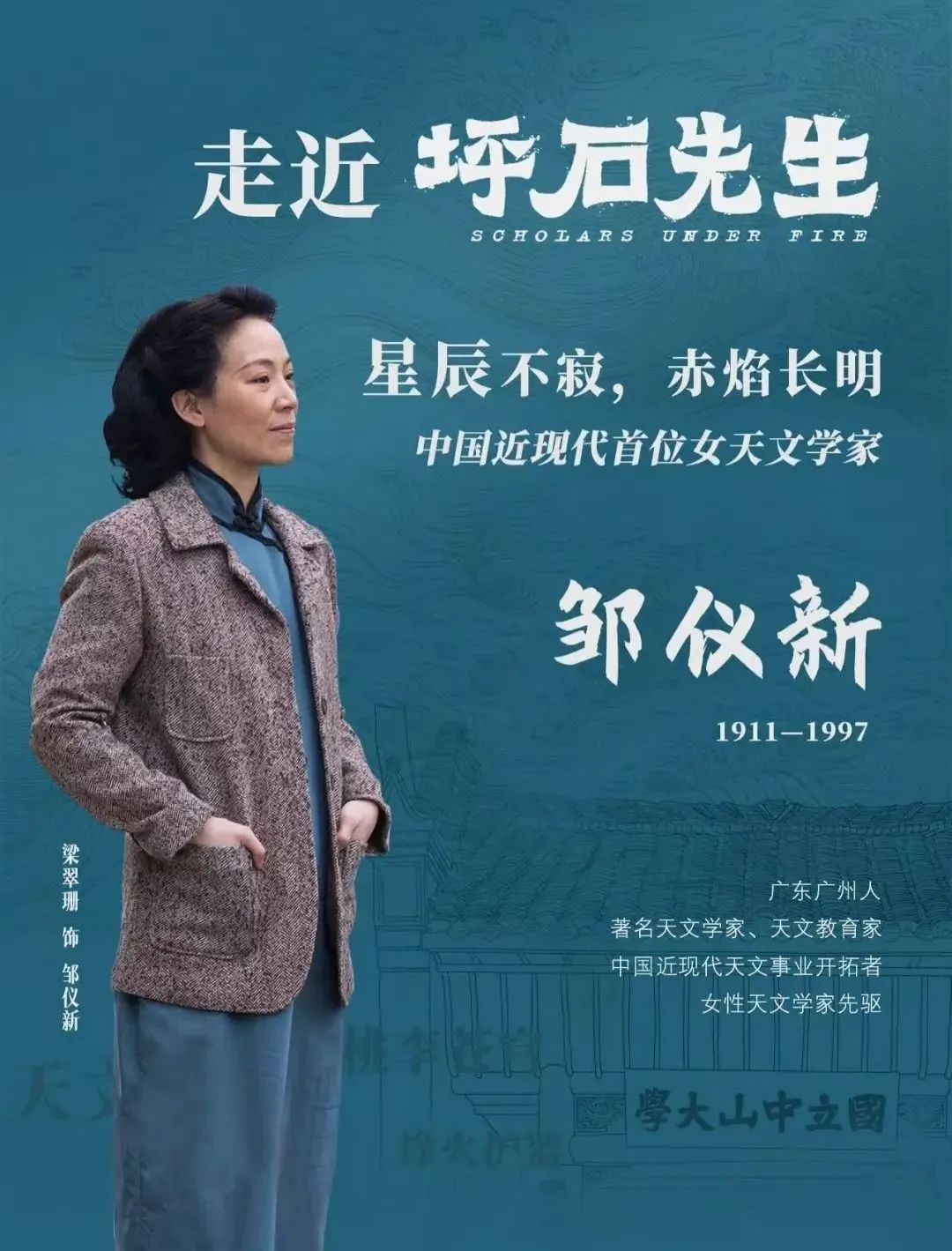

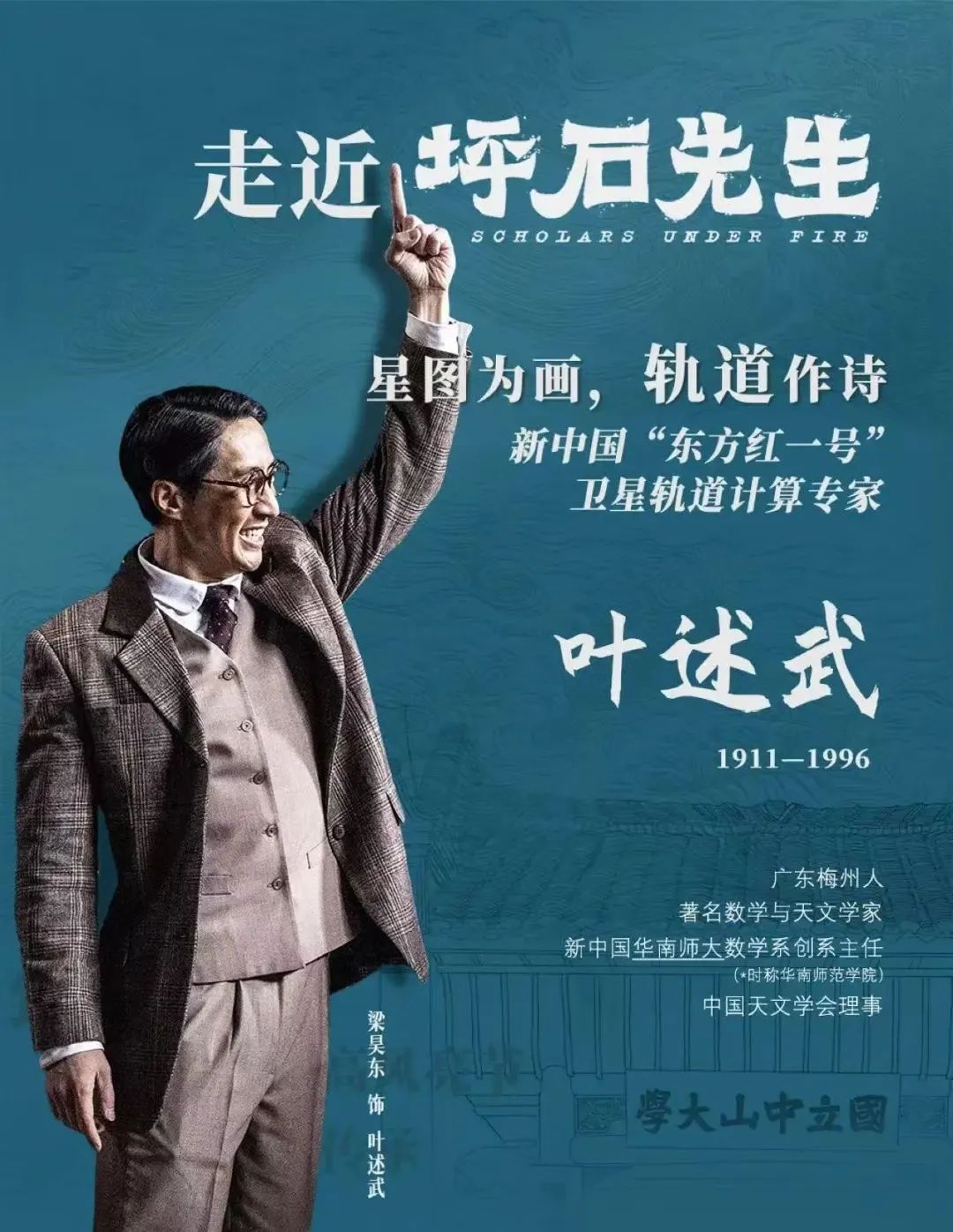

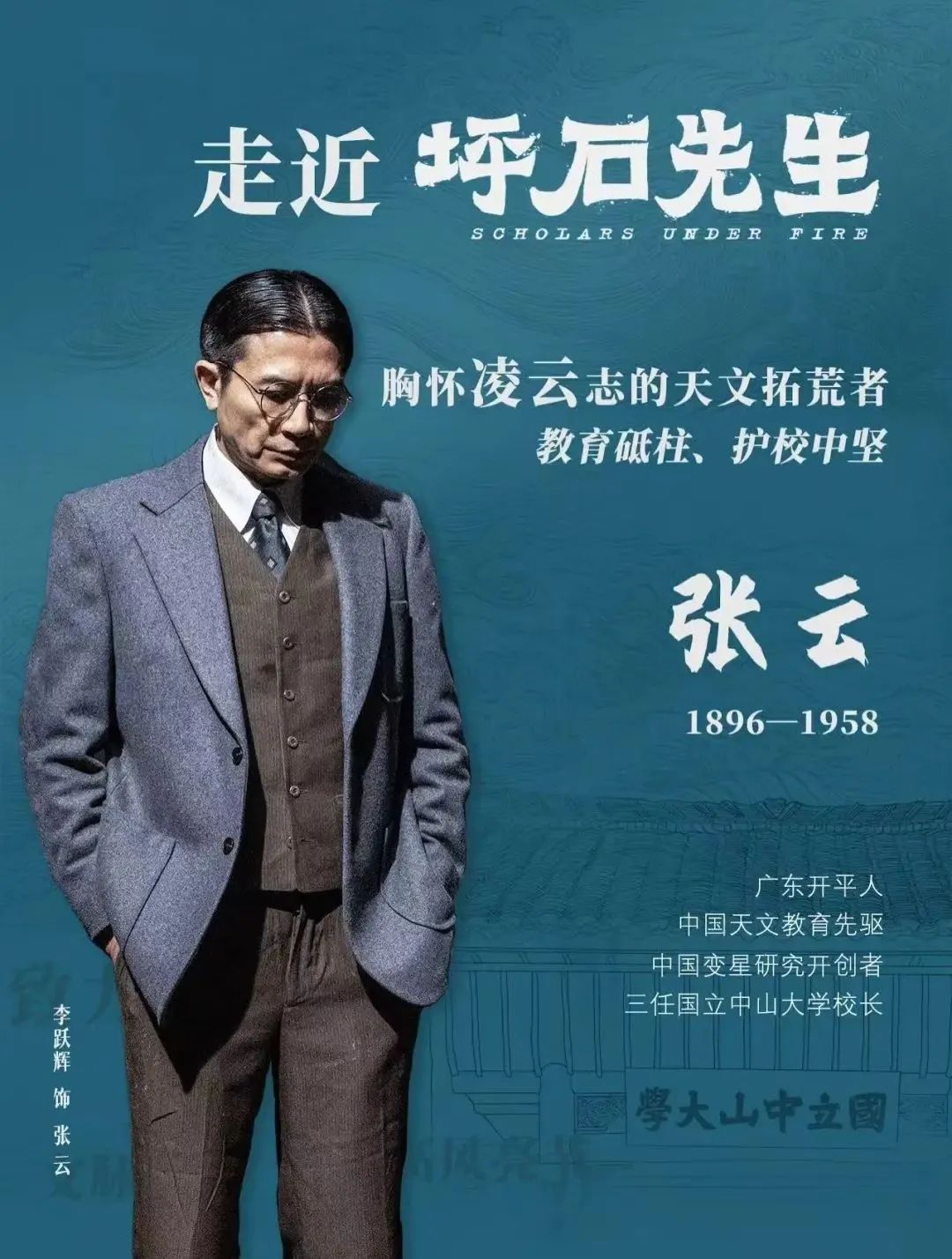

“您或许不知道黄际遇是谁,但大家都学过他编的教材《几何学》《代数学》,很多人还学过《微积分》;您或许不知道杜定友是谁,但他建立了中国的现代图书馆学体系;您或许不知道卫梓松是谁,但他奠定了建设国家所必须的‘测量学基础’ ;您或许不知道张云是谁,但他创办了中国高校第一座天文台,还发现了一颗‘张云星’ ;您或许不知道叶述武是谁,但他为新中国第一颗卫星上天贡献了轨道计算;您或许不知道吴尚时是谁,但我所处的地方被称为‘珠江三角洲’,这个学说是他提出来的……

若不拍这部电影,这些名字或许只尘封于文献。”

烽火中不屈的中山大学

1938年,广州沦陷。战火烧到岭南。

一夜之间,中山大学失去了校园,却没有失去信念。于是,千余名教职工与四千学子,一路北上,迁至粤北坪石。

国难当头,不上前线参战,在当时会被许多人激愤地斥之为书生不知亡国恨。一大批“坪石先生”,勇敢突破传统观念的束缚,主人公黄际遇说:“慷慨捐躯,当然值得嘉许。知识救国,也是大道。”

炮声不碍书声朗,烽火无妨薪火传。战机盘旋、物资匮乏,简陋祠堂与茅屋化作课堂。他们没有拿枪上阵,却以讲堂为战场;他们手中无刀,却以书本作盾;他们守住的,不仅是教学的本分,更是民族的未来。

(向下滑动,可阅读《坪石先生》导演来信)

六年磨一剑!写英雄群像

影片打破传统抗战题材惨烈叙事的定式,以独特的“知识救国”视角填补了华语电影中知识分子抗战的叙事空白。

1938年广州沦陷后,中山大学、岭南大学等院校师生辗转迁徙至粤北坪石,在日军轰炸与物资匮乏中坚持办学四年。然而,战争的硝烟从未散去。1944年冬,日军的再度逼近,对坪石形成南北夹击之势。何去何从的难题,再次摆在所有师生面前。前半部分平静的坪石小镇,与后半部分的战火纷飞形成强烈对比,每个人都在讨论着“是否留在坪石”,最后做出自己的抉择。先生们将“离开坪石”的机会,换成了一箱箱书籍和设备的转移。他们用生命守护文脉,用知识拯救中国。

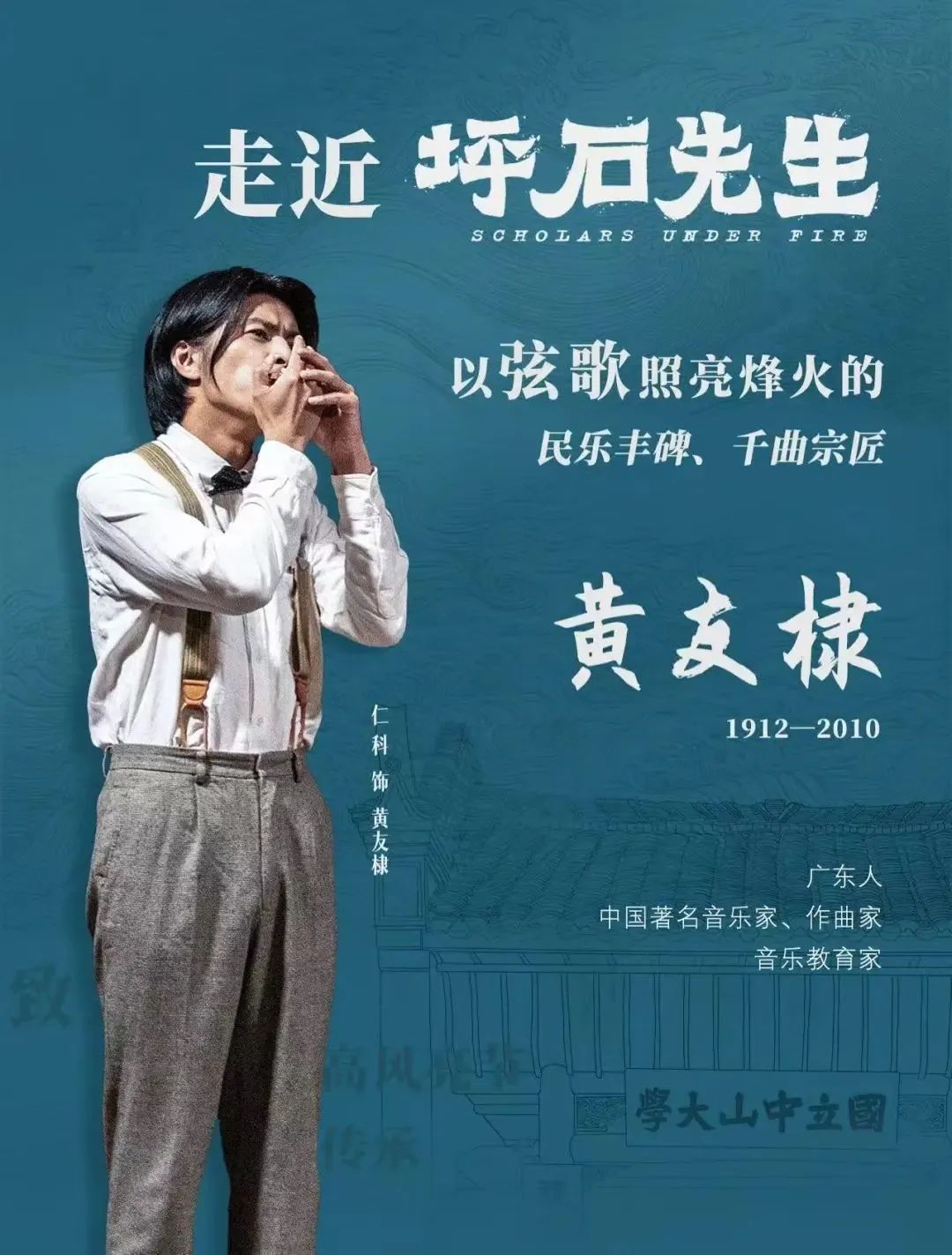

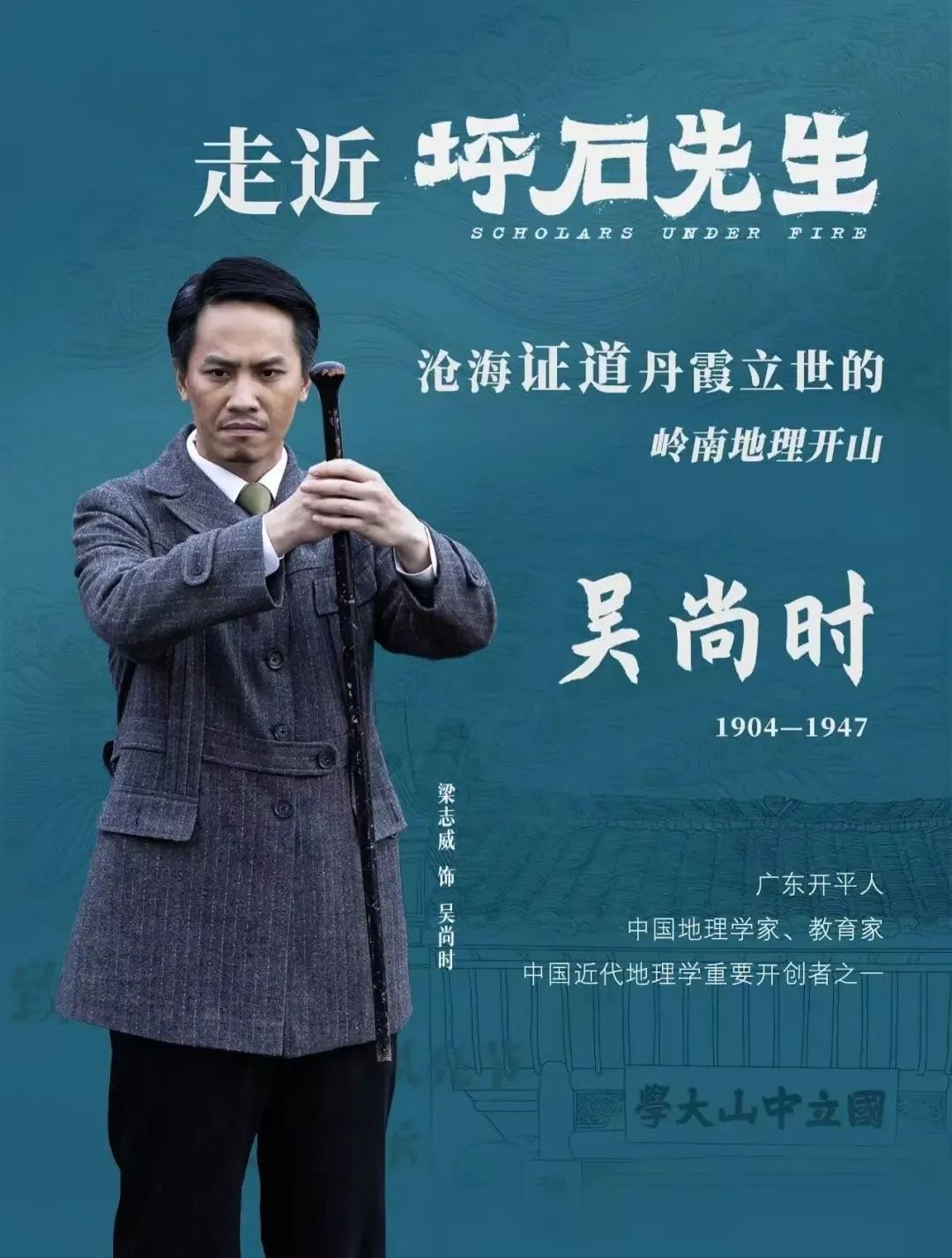

片中,杜定友以命护5万册典籍南迁;卫梓松拒降日寇慨然赴死;音乐家黄友棣于轰炸中奏响《杜鹃花》凝聚人心……《坪石先生》具有厚重的大气派,还在于并非只歌颂一人,而是歌颂了一个可敬的群体,每位教授及其亲属的故事都取材于真人真事。

(向右滑动,致敬“历史中的坪石先生”)

创作团队耗时6年,走访粤北3县6镇18村,11次勘景打磨剧本,研读黄际遇的日记、卫梓松的手稿、杜定友“图书馆木箱化”档案,甚至精确到中大的新年音乐会曲目单。在制作方面,剧组更是追求极致还原。为重现烽火学堂,美术团队在韶关武江畔拓荒6亩河滩,依建筑大师虞炳烈图纸,用竹木树皮1:1搭建5栋校舍。服装道具亦考据严谨,连黄际遇长袍上的粉笔痕迹都细致呈现。

让青年看见光,是当代师者的使命

电影上映前,主创团队回到影片故事的精神原乡——中山大学广州校区南校园。 他们向孙中山铜像献花,在校史馆开展一场“时空对话”。

这是一次寻根,更是一次致敬: 致敬那段血火中依然书声琅琅的岁月,也致敬所有在现代继续传承“中大精神”的你我他。

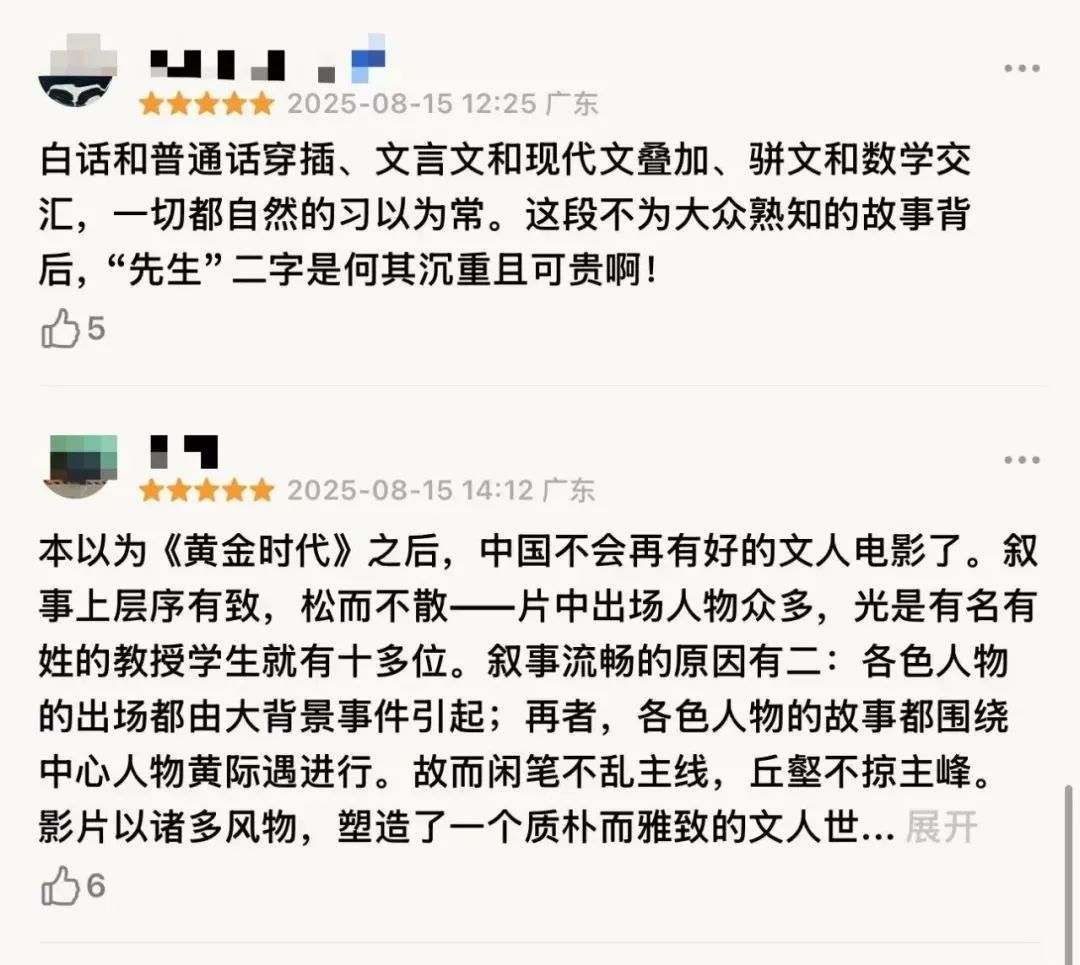

影片在全国路演中收获了一众好评。从普通观众到资深影评人,无不被其思想深度与人文温度打动,成为影片的“自来水”。

(图为观影好评截图)

80年前的今天

抗战胜利的号角吹响

烽火远去,但弦歌未绝

让我们走进影院

触碰那段滚烫的历史

去理解

何谓“弦歌不辍”

何谓“文明不灭”

《坪石先生》

全国热映中!

欢迎晒出你的票根

分享你的电影中看见的光!