40周年·校友荟(一)| 许良杰:深耕互联网领域数十载 难忘学院初创峥嵘时

深耕互联网领域数十载 难忘学院初创峥嵘时

——访84级校友许良杰

校友简介

许良杰,七海资本创始合伙人。1984至1991年就读于中山大学图书情报学系,后赴加州大学伯克利分校读博士。先后担任过第一代互联网搜索引擎Excite首席科学家,网易首席技术官,eBay副总裁,思科(Cisco)全球副总裁;2013至2015年,担任新浪联席总裁,掌舵微博。曾任美国华源科学技术协会主席,伯克利加州大学信息学院院长顾问。

一个时代带来的机遇往往造就了一群人,这群人的存在又如同催化剂与标杆一般加速与支撑了一个时代的发展。作为最早推动互联网领域发展的一批人,许良杰师兄等人做出的贡献为互联网时代的繁荣打下了坚实的基础,也为时代树立起成功的榜样。因为疫情的影响,这次与许良杰师兄的访谈交流以线上的形式进行。初见许良杰师兄之时,带着乡音的话语一下拉近我们之间的距离,带走不少的紧张与局促。开场几句亲切的问候,使我们在和谐愉快的氛围中展开了本次谈话。

专业初创,师生携手共促发展

“人的一生其实都存在诸多的遗憾,也会有很多想象不到的变化与事情发生。”聊到在中山大学求学的经历时,师兄这样说到。当年在经历家庭变故后,考上在华南地区首屈一指的中山大学对他来说是件很高兴且很幸运的事。师兄认为提早进入大学也是对自己的一个磨练,不管是在日后的决策上还是为人处事上都是一个非常好的经历。

88级研究生和导师在校园的珍贵留影, 左一许良杰

考上中大以后,许良杰师兄进入了当时的图书情报学系进行学习。那时这个专业刚刚设立,教学的方式体系都还在探索,带来挑战的同时也给予了学生们与整个专业一起成长的机会。适应环境是宝贵的能力,而学着改变环境又是不可多得的智慧。当时图书情报学系第一批本科生面临的学习环境是全新而又陌生的,如何去发展这一专业是摆在当时老师以及同学们面前的难题。许良杰师兄跟随着学科一同成长,同时也参与到专业的建设当中,为专业的发展贡献出自己的一份力量。师兄在大一时期着重探索学科发展脉络;在大三时期参加了多个学术论坛,并跟几位同学一起积极筹办了广东省第一届青年图书馆学情报学研讨会,为本专业的青年学子们提供了一个专业化的交流平台;在研究生阶段发表了20多篇学术论文,并参与到情报学教材的编写,与老师们共同携手为专业做出贡献。学科刚建立时,招收的学生(尤其是研究生)较少,老师对待学生极其认真与负责,在谈到这一点时,师兄对老师们表达了感谢。师兄认为本学科作为一个与信息科学相关的学科,我们与互联网行业的接触面很广,信息、资讯、数据具有其共通点,我们的学科极好地培养了学生对于信息的关注度以及对于数据的敏感度。而如何更好地去发展一个学科,关键在于对该学科的兴趣与投入,我们要学会去了解与发现。

留学期间:加州大学伯克利分校

厚积薄发,习惯铸就成功

弗朗西斯·培根曾说道:“由智慧养成的习惯,能成为第二天性。”在谈到学校的生活时,师兄话语中体现出十分强烈的时间紧迫感以及求知欲。在学校的生活用一句话来概括就是“不是在图书馆,就是在去图书馆的路上”,师兄笑着说道:“因为要学的东西太多了”,当时学科还在探索中,自己对于图书馆学情报学是什么还不太清楚,所以处于一种摸索的阶段,需要查很多的资料和看很多的书籍来填补对这一专业的陌生感,提高专业水平。对学科的探索、对知识的渴求慢慢地形成了习惯——学习的习惯、对自己高要求的习惯。这种习惯的智慧也在许良杰师兄的人生的发展道路上起到了关键性的作用。在研究生阶段,许良杰师兄选择的方向与本科时期有所不同,但本科时期所学的图书馆目录检索等知识是他在专业方向选择上的关键启迪之一,在许良杰师兄毕业后选择检索相关的技术领域似乎也能窥见其影响。人生道路上所付出的努力都不会白费,所积累的知识不会是无用的,那些流逝的时间中所付出的努力与汗水都会被回报,这些在许良杰师兄的身上得到了最好的印证。厚积薄发,然后茁壮成长。

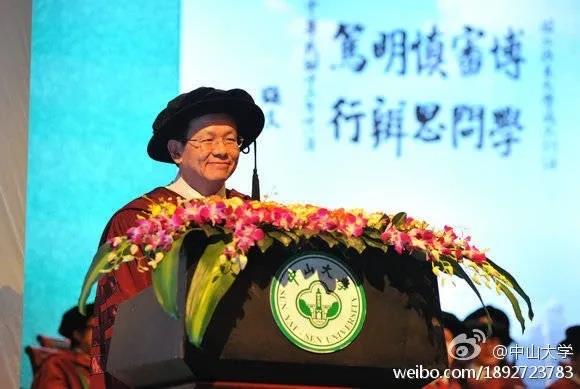

2013毕业典礼:寄语母校中山大学毕业生

优秀的人,总会互相扶持、互相欣赏。在中山大学的学习生活不仅仅让师兄完成基础的知识积累,也让师兄遇见了自己一生中最重要的伴侣。人生路上的伴侣都是共同学习、共同进步,当拥有相同的轨道与步调时,就能很自然的走到一起。

道阻且长,行则将至

借他人之眼看许良杰师兄的经历,会由衷地赞叹他辉煌的简历与成就,但其个中艰辛,非当事人不可体会。技术出身的师兄第一份工作的职务是首席科学家,名头听起来响亮,却什么事都要做,日以继夜写出大量的源代码成为了这份工作带给他的最大磨炼。跨越困难的同时也会带来收获,工作的这四年也让师兄得以锻炼自己的系统设计和代码编写能力。2000年初,师兄看到互联网在硅谷的起步必然会很快影响到中国,便决心回国从事互联网行业,这在当时也不是容易的事,因为二十年前的北京在整个条件上都和现在不同。师兄坦言那时遇到了很多问题,例如早期的他不懂公司的财务和法务,“像早期,我对财务、法务,是不懂的,但当你管理一个公司、一个团队,你不懂也得懂。你一定要学,要能够招到最好的人跟你一起成长。”

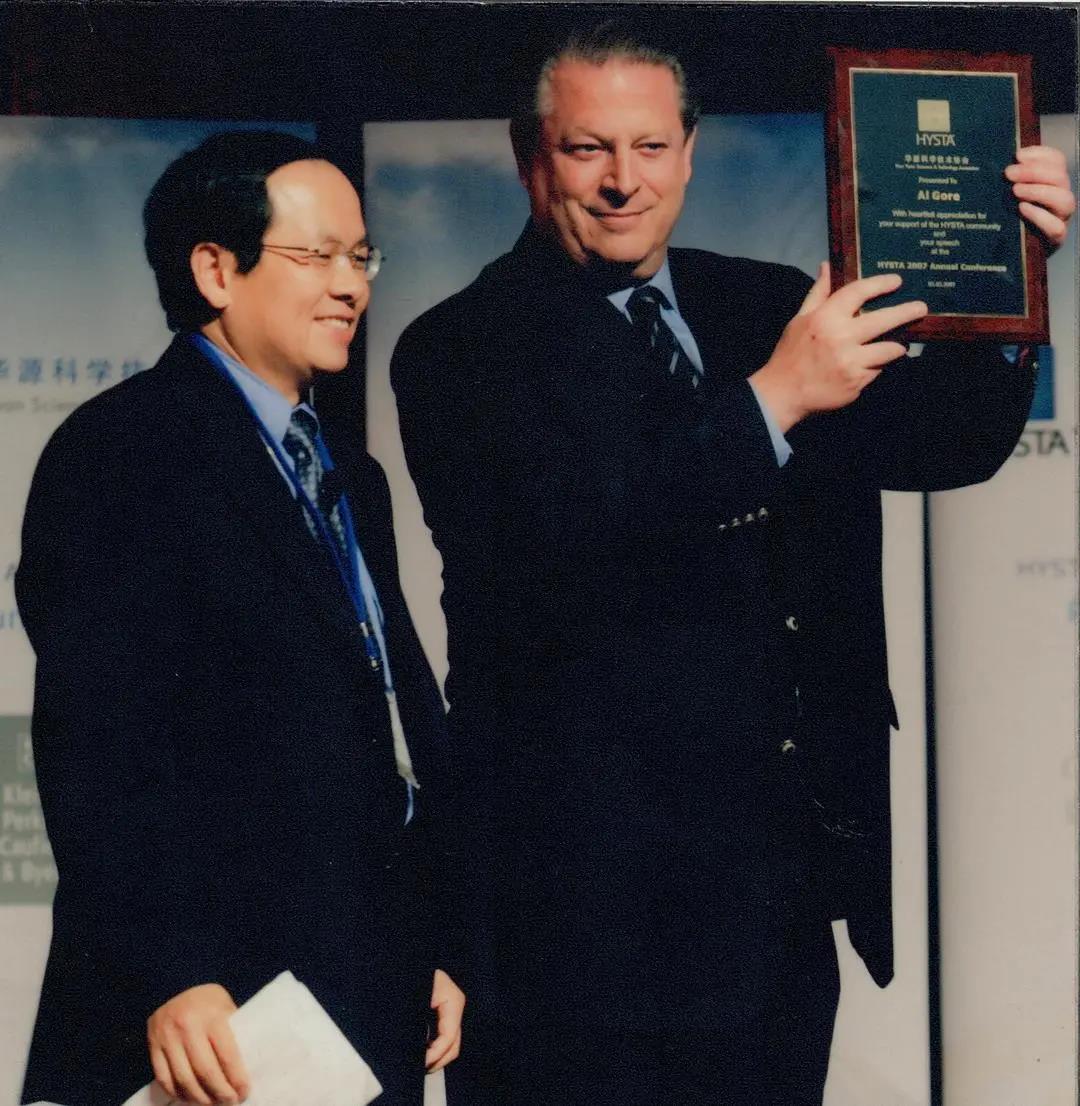

高峰会谈 右:诺贝尔和平奖得主美国前副总统戈尔, 左:许良杰

离开北京后,师兄在eBay 总部工作了六年,是eBay首位华人副总裁,2006年 eBay授予他Fellow (技术院士)的称号,这是公司授予员工的最高荣誉。在这期间,师兄还创办了eBay在中国上海的研发中心。这个项目在最初也是有挑战性的,一方面当时公司内部也有不同的声音,如“第一个海外研发中心为什么不设在印度或其他地方”。凭借师兄用技术和执行力在公司打下的基础,大家对他的决策并不太反对;加之其敢做敢当,先行注册了上海研发中心,才能在之后用成绩很快吸引原先观望的美国同事加入支持者的队伍。

2008年,师兄应邀加入思科系统公司。在此之前,师兄领导的团队大部分都在美国和中国,在中国土生土长、又在美国接受研究生教育并工作的他对这两边了解更多,管理起来也比较容易。但到了思科公司,他 的团队大部分在欧洲和美国,负责的产品线是一个全新的领域。当时就有不少人问他为什么会加入思科,他的回答是“这是一种挑战”。师兄认为互联网将会成为一个utility(公用事业),语音、音频和视频通信应该是免费的。“搜索引擎、门户产品和电子商务领域我比较熟悉,IP通信并不是我的专业,但我当时觉得基于互联网的音频视频通信将影响到我们每个人的学习,工作和生活。现在我们在用的视频会议其实就是我早期进入思科做的技术。”这个通信领域的产品跨越了师兄做博士论文时的领域,因此,一个他本人不是专家的新领域,加上欧洲中美三地的时差和文化差异,构成了这一时期的主要挑战和机会。

“一定要有这种心态:靠一个人的能力是不够的,是一个团队的能力,你一定要招比你聪明的人。”在讲到如何解决所面对的困难时,师兄语重心长地说道。他当时就在语音、视频领域招到了最好的高手。同时也给出了他的经验教训——他也曾因为没有及时撤换其中一个开发中心的经理而对团队产生了一些滞后的影响。拥有敢于担当、保持学习的心态,做事情成功的概率就会大一些,这是师兄在最后给到我们的宝贵建议。

对话雅虎创始人杨致远 左-许良杰 右-杨致远

互联网风口——短视频与直播

被问及对“现在炙手可热的商业模式——短视频和直播”的延续性的看法,师兄并没有着急正面回答我们的问题,而首先肯定了其作为一种从国内起步并随之风靡世界的互联网产物的存在价值和发展趋向。2013年,许良杰师兄负责新浪微博业务。起步初期,师兄便凭借专业的敏感度,对短视频这样一种新兴的互联网产物予以了重视。师兄表示虽然短视频和直播实则是一种新型的社交方式,但这种交流方式可以引发一系列的商业反应,由它延伸到直播带货、广告营销、智能推送等,蕴含着可观的商业价值和前景。

但是,师兄也表示,首先短视频和直播作为特定时期的交流方式存在,将具有一定的阶段性。通信技术发展之前,人们写信交流;无线通信技术时代,可以使用电话;进入互联网通信初期,发帖、电子邮件成为时尚,但是经历了时间的大浪淘沙,也终究慢慢沉寂。现在的短视频和直播,道理亦是如此。其次,短视频和直播主要是占据用户的碎片化时间,其影响的受众的年龄层次也是有一定的局限。

简而言之,师兄认为,短视频与直播产品将会慢慢沉淀,但其商业模式会不断地演化。

5G时代主流——一个核心、四条主线

互联网领域的发展斗转星移,技术和产物更新迭代,注定没有一种事物能够长久地主导市场,但是我们可以阶段性地看待和展望互联网行业的发展。最新的5G移动通信技术的出现具有划时代的意义,借此我们请师兄以专业的眼光展望“5G成为主流后的时代的样子”。

应邀回国出席建国60周年庆典

师兄首先鞭辟入里地表示“任何技术都是为提高效率”,互联网技术的产生同理。譬如,早期纸张的出现,提高了人类文化传播、文明传承的效率;机械化、工业化提高了生产的效率;而今互联网的产生和发展归根到底也是人类为提高效率而创造的产物。以中国的互联网应用为例,从个人应用到企业级应用的发展方向,从个人生活效率、品质的提升到企业整个管理活动的优化,往内窥探也是以提高效率为核心。

而后,师兄用通俗易懂的阐述方式向我们分享了未来技术发展的四条主线。第一,网络传输速度。现在虽然5G还没开始大面积的普及,但是6G和下一代协议已经备受关注。高速网络的重要性就在于其使得人们在任何时间、任何地点,都能以任何方式进行连接。进而发展至 “人”与“物”,“ 物” 与“物”的万物互联世界。

第二个是存储。在以前,图书馆是人们熟知的知识存储的地方,而现在随着知识密度的增加和知识载体的转化,知识变得越来越“触手可及”。从前,使用磁盘等作为存储的物理载体,但是,数据量的不断叠加使得任何的物理介质的读取速度和容量都存在不可逾越的“天花板”。因此,大数据时代,云存储和数据编排会引发持续的关注。

紧接着是第三个问题,计算能力。庞大的数据量需要更强大的实时计算能力来承载。无论是机器学习还是人工智能,在处理大量的样本数据、提高预测和学习能力上,对底层计算能力的要求都不可或缺,为特定应用而定制的芯片将越来越多。

最后,师兄谈到了信息利用和人工智能的伦理道德问题。以美国为例,提倡信息利用的平等,不能只有一部分人能够得到信息或者优质信息。因为信息利用不平等的后果会波及教育、科技等方面,进而影响整个社会的和谐,这是应该尽量避免的。技术进步所带来的福利应该由全人类共享,而不是仅仅只有一部分人受益。

后浪入海,前人之芒照今朝

迈入万物互联时代,进入互联网公司工作成为了许多同学的理想。作为最早推动互联网发展的力量之一,同时又有着丰富实战经验的许良杰师兄有着前瞻性的眼光和敏锐的行业洞察力。我们也向师兄问出了很多同学非常好奇的问题,请师兄给将来有意愿进入互联网工作的同学提出一些建议和方向。

师兄用凝练的话语总结了他认为的互联网人应该具有的基本素质:良好的基础和旺盛的好奇心。师兄回忆起自己在硅谷的工作经历,他说道:“技术的更新迭代是非常快的,在硅谷这边,工程师平均每三年会换一个工作,或是在公司内部换一个部门。因此,你需要做好充足的心理准备,有能力和有胆量不断地学习。现在是一个技术爆炸时代,你要能够不断充电,不断吸收新的知识。”扎实的知识背景,能够为你未来的学习打下良好的基础;旺盛的好奇心和永不满足于现状,能够敦促你不断前进。

在硅谷办公室 右:伯克利加州大学信息学院院长

对于还在象牙塔的学生们,师兄也提醒大家注意,理论和实践的跨越仍有一定的距离,“书本上的内容是沉淀后的(经典的)东西,经典的东西是要学,但是不能只学书本上的内容。工作的竞争变化和产品形态变化是非常快的,一定要去主动寻找和学习新的技术,在工作中摸索和前进。”

如果说技术人才是互联网行业发展的基石,那么非技术人才就是不可忽视的支柱。师兄告诉我们,现在的互联网和二十年前是不一样的,是一个庞大的产业,分工越来越细,除了工程师,产品、算法、数据分析都有着广阔的市场。现在的互联网市场服务于用户,产品的考量需要增强用户粘性,或许一个看起来很简单的功能,里面沉淀了很多产品经理、数据分析师、工程师无数次的测试和打磨。师兄告诉我们,要不断地尝试,找到自己的兴趣和特长,不要用自己某一个地方不擅长的地方否定自己,而是应该找到真正适合自己发光发热的地方。

在采访的最后,师兄也向学院送上了自己的祝福:“今天非常高兴有这个机会,通过视频在太平洋彼岸遥祝母院40周年生日快乐。因为我在中大学习和生活了七年,有幸见证了资讯管理学院早期的成长。转眼间,40年过去,所谓四十载教书育人结硕果,跨世纪芬芳桃李满天下。我也希望利用这个机会感谢老师们的培养,和当年同学们的陪伴,也愿资讯管理学院越办越好,愿我们的师弟师妹们茁壮成长。”

点击网址(http://news2.sysu.edu.cn/theory06/1334821.htm)可阅读许良杰师兄在中山大学2013届毕业典礼暨2013年学位授予仪式上的祝辞全文——《许良杰:只要有梦想,全世界都会给你让路》。